急増する観光客を受け入れる拠点に──インバウンド対応型ローコスト建築の可能性(京都編)

変化する観光需要と求められる空間

近年、コロナ禍を乗り越えた京都には、再び多くの外国人観光客が戻ってきている。観光地周辺の混雑が顕著になる一方で、荷物預かり所や簡易休憩所のほか、多言語対応の受付ブースといった観光インフラの“すき間”を埋める小規模施設のニーズが高まっている。こうした施設は一等地に建てる必要があるとは限らず、駅近の狭小地や商店街裏手などでも需要が期待できるため、ローコストで設置できる建物が有効である。特に、観光の導線上にある未利用地や月極駐車場跡地など、従来活用が難しかった場所が収益化できる点でも価値が高い。

最小限の投資で最大限の機能を備える

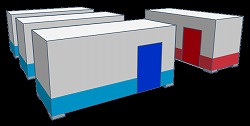

インバウンド対応型施設に求められるのは、高級感や豪華な仕上げではなく、明確な機能性と可変性、そして短期的な収益化の見通しである。たとえば、トランクルーム機能と観光案内機能を併設した建物、あるいは、スマートロッカーや多言語サイネージ付きの小規模事務所など、限られた空間を複数用途で活用できる設計が望ましい。ローコスト建築であれば、構造や内装を最低限の仕様に抑えながらも、ニーズに沿った設計を柔軟に実現できる。必要最低限の空調・断熱・セキュリティ仕様を選ぶことで、イニシャルコストも明確に管理できる。

短工期と設置自由度が都市部にマッチ

ローコスト建築の強みは、単なる低価格だけではない。プレカット部材の活用や合理化された工程により、工期が短く、立地制約のある都市部でも施工しやすいという利点がある。京都のように観光エリアが分散し、かつ建築規制の多い地域では、このスピード感と設置の柔軟性が非常に大きな武器となる。小規模事業者や不動産活用を検討しているオーナーにとっては、短期間で開業・運用できるメリットは無視できない。設備設置やサイン工事などの同時進行も可能で、全体の工程管理もシンプルに済む。

長期的な汎用性と施設の将来性

インバウンド需要は季節や国際情勢によって変動するため、建物には将来の用途変更に対応できる設計が求められる。ローコスト建築は、間仕切りや動線、・設備配置の変更がしやすく、観光客向けの用途から地域住民向けのサービス施設への転用なども比較的容易に行える。さらに、断熱性や空調設備などの性能も調整できるため、業態変更後もランニングコストを抑えた運営が続けられる点が安心材料だ。これからの京都には、単機能ではない“応用の効く建築”が求められている。使い方に応じて中身を変えられるハコづくりこそが、現代の都市設計に不可欠な視点となる。